网站首页 >> 2025 SIS 展示 >> 胡东伟,冯晓璐:大脑建模中的哲学挑战

2025 SIS 展示

胡东伟,冯晓璐:大脑建模中的哲学挑战

大脑建模中的哲学挑战

胡东伟,冯晓璐

中国电子科技集团公司第五十四研究所

石家庄二中实验学校

摘 要:总结大脑的计算模型,分析“智能”的核心所在,指出“语义记忆”即为“世界模型”,是“智能”研究的最关键问题。总结大脑模型中的哲学问题,指出“语义记忆”中存在知识表征、知识来源和知识结构(天生知识)三大哲学问题,“智能”中存在“自由意志”是否存在,以及“自由意志”物理驱动力的来源在哪里的问题,而“语义记忆”和“智能”都属于“意识”层面的东西,“意识”的产生问题是最根本的哲学问题。深刻认识这些哲学挑战有助于我们理解大脑的工作机理。

关键词:计算;智能;意识;自由意志;天生知识

第一作者简介

第一作者简介

胡东伟,男,1980年10月生,高级工程师,2002年于中央民族大学获得电子工程专业学士学位,2007年获得中科院微电子所博士学位,2008~2010年在中科院半导体所做博士后研究,2010年起在中国电子科技集团公司第54研究所工作,2012年起任高级工程师。其间,2017年6月至2020年3月在英国曼彻斯特大学任Research Fellow;2020年4月至2021年3月,在曼彻斯特大学继续任Visiting Academic。研究领域包括:无线通信理论、集成电路设计和计算神经科学。发表文章30余篇,申请专利10余项。

1 引 言

近年来,在深度学习技术的推动下,在大数据、大算力技术的加持下,以大语言模型(Large Language Model, LLM)为代表的人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术飞速发展,展示出了强大的知识加工能力,已广泛应用于图像识别、语音识别、智能问答、聊天机器人、自然语言翻译、网络安全等多个场景,深刻改变着人们的生活,甚至还表现出了一定的知识生产能力,在例如文本摘要生成、文档生成、图像生成、小说创作、音乐创作等方面,深刻改变着人们的工作方式。更进一步,人工智能技术所展现出的强大计算和预测能力,已经在科学技术的方方面面,例如AI for Science、认知无线电/认知电子战、语义通信、计算社会学、医疗诊断、疾病预测、药物设计等学科,都产生深刻影响。人工智能技术大有一股掀起产业革命的气象。

但另一方面,到底什么是“智能”?到底什么是“认知”?到底什么是“语义”?人工智能技术到底该往哪个方向发展?发展的终极目标是什么?LLM为什么能够工作?人工智能的统一的理论框架是怎样的[1]?这些基础问题却鲜有研究,无法给出一个确切的答案。

我们知道,“智能”的源泉在于人类大脑。倘若搞清楚了人类大脑的工作机理,并以“程序”的形式表达出来,则可以实现真正的、类似于人脑的“通用人工智能(Artificial General Intelligence, AGI)”。这种形式的AGI,不但可以从事知识加工和知识生产,而且还不会感觉疲劳,甚至可以具有超越人类大脑的能力。这当然是一幅美好的图景。因此,在国际上,这个方向的研究蓬勃发展,已经形成了称为《计算神经科学》和《计算认知科学》的学科。在国内,也有一些有识之士注意到了这个方向。例如,郭爱克院士著有《求索大脑智慧本质,照亮类脑智能之路》[2]、李德毅院士著有《认知物理学导引》[3],对这一方向进行了指引;朱松纯教授著有《为机器立心》[4]、《为人文赋理》[5]等著作,对这一图景进行了普及;胡东伟博士著有《大脑建模的理论框架及热点问题》[6],描述了现有的大脑计算模型框架,并对当前的热点问题进行了总结;周昌乐教授著有《机器意识研究综述》[7],对人类大脑的意识建模做了一个全面综述,并给出未来机器意识的实现途径;李德毅院士又著有《认知机器如何创造》[8],借鉴人类大脑的“创造”能力,提出机器“创造”的实现构想。

但总体来说,无论国内还是国外,这方面的研究仍然步履维艰,十分困难。困难的主要原因是:首先,从生物机理的角度,大脑内的神经细胞数目过多,复杂度过高,而观测、实验手段又极其匮乏;其次,从大脑行为的角度,大脑行为表现在很多的学科方面,知识面宽广庞杂,难以提炼;再次,有关大脑的知识里面还存在很多深刻的、根本的、哲学层面的矛盾[9],这让很多人望而却步。本文在文献[6]的基础上,总结、提炼这些哲学问题,并指出当前的研究方向。我们相信,这对于那些具有计算背景、试图深刻理解大脑工作机理的科学家们,是有益的;对于从事科技管理的政策制定者们深刻理解这一学科面貌,合理调配科研资源,是有益的;此外,目前国内大量高校新设“人工智能”或“智能科学”专业,本文的总结提炼工作,对于他们深刻认识这一学科、合理设置课程体系,也是有益的。

本文第2部分总结文献[6]中的大脑计算模型,并找出“智能”的核心所在;第3部分综述大脑建模中的哲学挑战,包括“知识论”方面的挑战、“自由意志”的挑战和“困难问题”的挑战;最后第4部分对全文作一个总结。

2 大脑建模的计算模型

2.1 大脑建模的框架模型

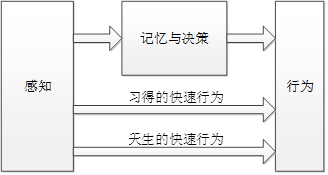

文献[6]指出,大脑的框图模型如图1所示,包括感知、记忆与决策和行为3大部分。感知模块包括视觉、听觉、嗅觉、味觉等;记忆与决策模块包括情景记忆、语义记忆、回顾性思考、前瞻性思考、习惯性思考,以及想象(即“世界模型”的外推)等;行为是大脑对四肢(包括声带发音)的控制。另外,除了这个主线条之外,从感知到行为又存在快速通路。从感知到行为的快速通路又分为天生的快速行为和习得的快速行为。天生的快速行为由基因决定,例如避险,不需要记忆及思考,由感知直接支配行为;习得的快速行为,例如打球,亦不需要记忆和思考,由感知直接启动行为。

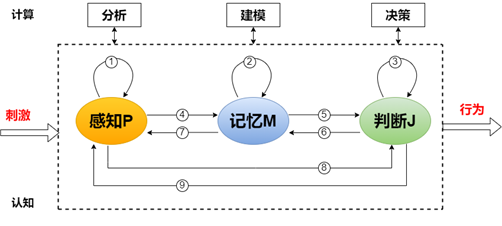

无独有偶,心理学家们也给出了相似的模型[10],如图2所示。图2中,作者把心理现象分为感知P、记忆M和判断J,并把感知P的功能归结为“分析”,记忆M的功能归结为“建模”,判断J的功能归结为“决策”。作者们同样指出,感知P、记忆M和判断J之间存在精细加工通路和快速加工通路(图2中的带数字标号的连接线)。与文献[6]不同的是,作者还提出感知P、记忆M和决策J内部存在反馈连接通路,用以表征模块内先前的经历对后来行为的强化作用。显然,图2的模型与图1高度相似。与文献[6]不同的是,文献[10]出自于心理学家之手,他们还提供了一些心理实验,来佐证这个模型,因此,这更加增强了模型的可信度。

图1 大脑工作机理的框图模型

图2 大脑工作机理的心理学PMJ模型

2.2 大脑建模的计算模型

文献[6]同时给出了上述大脑框图模型的计算模型,该计算模型以“强化学习(Reinforcement Learning, RL)”为框架,统一了大脑“神经科学”、“认知科学”和“行为科学”的多个概念,主要包括以下要点:

1) 以“感知”的分析结果,作为“强化学习”的“状态”,由“状态”决定“行为”。

2) “状态”决定“行为”时,包括“习惯”和“目标导向的价值判断”2个驱动因素。

3) “习惯”和“目标导向的价值判断”,分别对应“强化学习”2种学习算法:“策略迭代算法”和“值迭代算法”中的2个变量:“概率”和“值”。

4) 在神经生理实验中,找到“概率”和“值”这2个变量的一些实验依据。

5) “习惯”和“目标导向的价值判断”在驱动“行为”时,二者之间存在一种协调机制,该协调机制对应心理学上的“元认知”(但目前为止尚未建立起“元认知”的计算模型)。

6) 在大脑经历“真实经历”的过程中,可以建立以下模型:

(1)

其中为“感知”到的“状态”,为“行为”所具体执行的“动作”,为在状态下,执行动作所到达的“新状态”,为在状态下,执行动作所获得的回报,为状态转移函数,为回报函数。(1)式中的2个函数,即称为“世界模型”。

7) (1)式中的“世界模型”,在具体实现方式上,为神经网络实现,因而具有外推性。“世界模型”的外推即对应心理学上的“想象”。

8) 在“想象”的“世界模型”上进行蒙特卡洛树搜索(MCTS),可以建模大脑的“思考”过程。

由此可见,基于“强化学习”的计算模型覆盖了“脑科学”的诸多方面,功能十分强大,为“大脑建模”描绘出了一个理想的蓝图。

2.3 核心问题

如上所述,大脑的计算模型可分为感知、记忆与决策和行为3大部分。那么,到底哪里才是“智能”的核心所在呢?我们不妨从一些病例中寻找答案。首先,行为肯定不是“智能”的核心所在。无数的瘫痪或哑巴病例,都展示出与常人无异的“智能”;后天失去行为能力的病例,其智力亦没有表现出下降。这些都说明,行为并非“智能”的核心所在。同样,感知亦非“智能”的核心所在。无数的盲人,或聋哑人病例,都展示出与常人无异的“智能”。甚至,海伦凯勒从小既失聪又失明,仍然学会了写作,并发表了作品。这说明,任意某一部分的“感知”,对“智能”来说都不是必须的。因此,“智能”只能存在于“记忆与决策”模块内。

从数学的角度来讲,“决策”属于一个规划问题,其复杂度是非多项式(NP)的。NP复杂度的计算目前还没有解决。但是,有些经济学、心理学行为实验表明,人做决策时,并非寻求“最优化”,而是寻求“满意解”。这被称为“有限理性”。“有限理性”意味着规划问题的次优解也是可以接受的。而寻找次优解并非一个困难问题,因此,“决策”可能也不是当前的主要阻碍。

由此看来,关键问题在“记忆”的建模上。心理学上,“记忆”分为“情景记忆”和“语义记忆”。“情景记忆”是有关感受的、片段的、非深刻的记忆,无法独自形成深刻的“智能”。而“语义记忆”中存储的是大脑有关外部世界的“知识”,即文献[6]中的“世界模型”。“世界模型”就是大脑对外部世界的和“认知”,模型的“准确度”决定了大脑“认知水平”的高低。从算法的角度来讲,“世界模型”的形成和发展问题尚未解决,但其重要性已经在“人工智能”学界引起了广泛共识。由此看来,“世界模型”,或称为“语义记忆”,的形成和发展,正是当前“大脑建模”或“人工智能”学科最大的问题所在。

进一步深入研究“语义记忆”(“世界模型”)和“智能”,便会引发出一系列的哲学问题。

3 大脑建模中的哲学挑战

3.1 大脑建模中的知识论挑战

如前所述,“语义记忆”中存储的是有关外部世界的“知识”,因此,要想建立“语义记忆”的数学模型,“知识论”的内容不可回避。所谓“知识论”(Theory of Knowledge),即有关“知识”的知识。它是将这个世界上的“知识”当作客体来对待,从而研究得到的结论[26]。因此,它是“自然科学”、“社会科学”、“人文科学”等各方面“知识”的总论,属于“哲学”层面的东西。“知识论”主要包括“知识”的定义、“知识的来源”和“知识的结构”等问题。“知识”的定义是“知识论”中最根本的问题。“知识”通常定义为“被验证为真的信念”(Justified True Belief, JTB),但是,“盖梯尔问题”的提出,颠覆了这一定义,使得“知识”至今没有找到一个准确的定义。“知识的来源”问题也称为“认识论”(Epistemology)问题。马克思主义哲学认为,“知识”来源于“实践”,又反过来指导“实践”。但“知识”究竟如何从“实践”中得来?得来的具体过程、具体方法是怎样的?“实践”是否等同于“经验”?人造物,例如汽车、飞机、导弹等,又是如何从“实践”中迸发出来的?“知识的结构”问题研究“知识”的分类、以及各类“知识”之间的“关系”等问题,这对于“情报管理”,或我们“记忆提取过程”的建模,是有利的。

在“知识论”方面,大脑建模面临着“知识表征”、“知识来源”与“知识结构”三大挑战。

3.2 “自由意志”的挑战

“智能”的另一个重要来源是“主观能动性(Agency)”。“主观能动性”的发挥,具有3个要素:其一,主动性,即可以主动发起一个动作(Enactivism);其二,发起的动作一定要是自由的,由意志驱动的,即“自由意志(Free Will)”;其三,发起的动作是有“目的(Intentionality)”的。

然而,大脑是否具有“自由意志”,在学术界却一直存在广泛的争论。机械论的观点认为,大脑像一台精密的机械,它的行为是完全由基因和环境(包括做决策时过去的环境和当前环境)决定的,“自由意志”不过是一种体验上的假象。这种“决定论”的观点,其实有着更深刻的历史渊源。在物理学中,人们发现物体(包括天体)的运动可以使用牛顿方程来描述,而牛顿方程采用微分方程的形式,给定初始条件,其解就是确定的。因此,人们认为,自“宇宙大爆炸”开始,这个世界的演化方向就是确定的;而且,根据热力学第二定律,其演化方向是不可逆的,终将走向“热寂”(即灭亡);因此,具体到大脑上,大脑的决策过程,也是由神经细胞内的分子运动,完全决定的;在计算神经科学中,也采用微分方程来描述细胞间的运动关系,大脑的决策过程也是完全确定的。这种“决定论”的观点,还得到了一些实验的佐证。

但是,“决定论”的观点否认了“自由意志”的存在,从而否认了“主观能动性”,于是也就否认了人应该为自己的行为背负道德责任和法律责任,这将引起严重的社会危机。此外,从主观体验上,“决定论”的观点也不符合我们的主观体验感。因此,大脑内是否具有“自由意志”,大脑的行为到底符合不符合“决定论”,引起了长久的、持续的争论。

3.3 “困难问题”的挑战

前文中的“知识”、“自由意志”、“智能”,描述的都是主观感受层面的东西,即心理、精神层面的东西。物理上,这些感受都是由神经细胞及细胞间的相互作用产生的。神经细胞与神经细胞通过突触连接,通过神经脉冲传递信息。然而,神经细胞、突触、神经脉冲都是由原子、分子构成的生物物理层面的系统或过程,如何从这些原子、分子构成的,物质的东西里面产生精神层面的主观感受,仍然存在一个巨大的解释鸿沟。这就是“意识”的产生问题。

哲学上将“意识”的研究分为“简单问题”和“困难问题”。“简单问题”是指,设计一个物理的机器,具有类似于人的智能,却没有主观感受。这样子的机器简称为“僵尸机器人”。“困难问题”就涉及到主观感受了,要回答主观感受是如何产生的,以及人为什么需要主观感受这样的问题。“困难问题”之所以困难,还在于其研究方法的困难上,即主观的东西无法直接探知。“困难问题”描述的是第一人称的主观感受,站在第三人称的客观角度,是无法直接体验第一人称的感受的。因此,目前只能通过“访谈”间接地得知第一人称的感受。这对动物就无法进行,也就无法从进化的角度研究“意识”的产生问题。相反,“简单问题”局限在现有的物理知识范畴内,要比“困难问题”容易解决的多。但这只是相对的。如前所述,“自由意志”是“智能”的重要来源之一。没有“自由意志”,我们也就不能够设计出“类似于人的智能”的机器出来。由此看来,“简单问题”可能并不能从“困难问题”中剥离出来。

关于“意识”的产生问题,一种可能的解释是“涌现”。“涌现”是一个来自于理论物理的名词,专用于解释宏观现象如何从微观粒子的相互作用中产生。如此多的神经细胞如何协同工作,如何“涌现”出人类大脑如此复杂的行为和体验(例如感知、情感、记忆、思考、行动等),仍然是一个模糊的概念,没有找到清晰的计算方法。总之,目前来看“困难问题”仍是一个难以跨越的障碍。

4 结束语

本文总结出大脑建模中的一些哲学挑战,包括:

“知识论”方面的挑战,具体包括知识表征问题、知识来源问题和“天生知识”问题。

“自由意志”问题挑战,即“自由意志”是否存在?如果不存在,如何解决“决定论”与“道德责任”之间的矛盾?如果存在,行使“自由意志”的物理驱动力来源在哪里?

“困难问题”挑战,即如何从神经生物的物理系统中产生意识?

这些问题都是知识界的重大问题,长期困难人类,绝非一朝一夕所能解决。鉴于“语言”与“认知”的天然联系,我们建议近期可以从“大语言模型”入手,将其与“强化学习”框架相结合,进一步丰富和逼近大脑的计算模型,从而点点滴滴地向解答这些重大问题靠近。

参 考 文 献

[1] 钟义信. 信息机制主义人工智能理论——一种通用的人工智能理论[J]. 智能系统学报,2018,13(1): 2-18.

ZHONG Yixin. Mechanism-based artificial intelligence theory: a universal theory of artificial intelligence[J], CAAI transactions on intelligent systems, 2018, 13(1): 2-18. DOI: 10.11992/tis.201711032.

[2] 郭爱克. 求索大脑智慧本质,照亮类脑智能之路[J]. 生物化学与生物物理进展,2024,51(10): 2268-2273. DOI: 10.16476/j.pibb.2024.0196.

GUO A. Exploring The Essence of Brain Intelligence and Illuminating The Path of Brain Like Intelligence [J]. Progress in Biochemistry and Biophysics, 2024, 51(10): 2268-2273. DOI: 10.16476/j.pibb.2024.0196.

[3] 李德毅. 认知物理学导引[J]. 智能系统学报,2024,19(03).

[4] 朱松纯. 为机器立心[M]. 杭州:浙江科学技术出版社,2024.

[5] 朱松纯. 为人文赋理[M]. 杭州:浙江科学技术出版社,2024.

[6] 胡东伟,冯晓璐. 大脑建模的理论框架及热点问题[J]. 智能科学与技术学报,2021,3(4): 412-432.

HU Dongwei, FENG Xiaolu. Theoretical framework of brain modelling and highlighted problems[J], Chinese Journal of Intelligent Science and Technology, 2021, 3(4): 412-432.

[7] 秦瑞琳, 周昌乐, 晁飞. 机器意识研究综述[J]. 自动化学报,2021,47(1): 18-34. DOI: 10.16383/j.aas.c200043.

QIN R., ZHOU C., CHAO F.. A Survey on Machine Consciousness [J]. ACTA AUTOMATICA SINICA, 2021, 47(1): 18-34. DOI: 10.16383/j.aas.c200043.

[8] 李德毅, 刘玉超, 殷嘉伦. 认知机器如何创造[J]. 中国基础科学,2024, 26(6): 1-11. DOI: 10.3969/j.issn.1009-2412.2024.06.001.

LI D., LIU Y., YIN J.. How Cognitive Machines Make Creation [J]. China Basic Science, 2024, 26(6): 1-11. DOI: 10.3969/j.issn.1009-2412.2024.06.001.

[9] Mark Sprevak. Philosophical Issues in Computational Cognitive Sciences in The Cambridge Handbook of Computational Cognitive Sciences (edited by Ron Sun) [M], Cambridge University Press, 2023, 1201-1227.

[10] Fu X L, Cai L H, Liu Y, et al. A computational cognition model of perception, memory, and judgment [J], Sci China Inf Sci, 2014, 57: 032114(15). DOI: 10.1007/s11432-013-4911-9.