网站首页 >> 2025 SIS 展示 >> 李凌斌,李宗荣:再评《李宗荣与钟义信信息

2025 SIS 展示

李凌斌,李宗荣:再评《李宗荣与钟义信信息科学思想比较》----试论李宗荣团队研究信息科学的思想路径

再评《李宗荣与钟义信信息科学思想比较》

----试论李宗荣团队研究信息科学的思想路径

李凌斌,李宗荣

武汉市华光信息科学研究院

摘 要:鲁晨光的博文《李宗荣与钟义信信息科学思想比较》,引导我们仔细回顾了中国信息科学的发展过程,我们感觉到:在北京的马蔼乃等学者(简称北方团队),和在武汉的李宗荣等学者(简称南方团队),两者的“思想路径”是几乎完全不同的。北方团队的主要成员曾经在钱学森团队工作过,而钱学森长期担任中国火箭和航天计划的技术领导人,于是北方团队成员专长于物质对象和物质过程的研究,熟悉并运用物理-数学方法来解决“信息”现象中的问题,这样就产生“信息科学交叉研究”的说法。而南方团队的成员,比如李宗荣,田爱景,李跃新,曹芝兰等,都是计算机科学技术的教学者、研究者、实践者。李宗荣和田爱景在文革中参加计算机的研究,使用了国产103机,还在709机上使用穿孔纸带和卡片。这样,南方团对就能够深入到信息自身的本质、信息现象的规律以及信息过程的方法。而且,李宗荣在美国参加西方哲学的课程学习,很容易突破斯大林哲学的局限性,真正按照马克思自己的哲学直接指导信息哲学和信息科学的研究,所以才有华光研究院今天的成果。本文的重点是总结李宗荣及其团队研究信息科学的思想路径。

关键字:二元论,信息主义,信息哲学,信息科学,思想路径

第一作者简介

第一作者简介

李凌斌,男,1973年1月生,中国汉族。现任美国阿米福管理有限责任公司和阿米福集团投资公司创始人兼首席执行官。华中理工大学汉口分院学士:湖北工业大学硕士:加拿大 O’Sullivan 学院互联网编程。曾在加拿大运营零售及餐饮企业,后来从事北美房地产与商业管理,具备实战管理能力与国际视野。兼任中国武汉市华光信息科学研究院研究员,发表《从人类智能、机器智能,到万物智能、万物互联》、《关于李宗荣诉金新政案的“证据”分析》等论文。

鲁晨光在博文《李宗荣与钟义信信息科学思想比较》(简称《比较》)[1] 中说:中国学界中,李宗荣与钟义信是两位代表性学者;他们各自发展出自己的“信息科学”;二者路径虽异,但具有互补性,为中国信息科学的发展提供了重要思想资源。其实,《比较》说的不是事实,因为钟义信是把“广义信息论”当成了“信息科学”,尽管他出版了《信息科学原理》1-5版,但是他自己实际上没有研究信息科学。在中国,真正研究信息科学的学者,在北京是马蔼乃、苗东升、姜璐、闫学杉等(简称北方团队),在武汉是李宗荣,田爱景,李跃新,曹芝兰等(简称南方团队);它们两者的“思想路径”是几乎完全不同的。北方团队的主要成员曾经在钱学森团队工作过,熟悉并运用物理-数学方法来解决“信息”现象中的问题。而南方团队的成员,比如李宗荣和田爱景编印《信息科学》内部读物,组织研究生翻译美国学者T. Stonier的信息学著作。这样,就产生了与北方团队不同的研究信息科学的思想路径。

一、关于当今社会的时代精神:二元论的“信息主义”

华中科技大学哲学学院何卫平教授送给李宗荣一本他参加编写的马工程教材,《当代西方哲学思潮评析》(简称《评析》),末尾的“结语”部分仅仅1.5万多字,简直是一副当代西方哲学的简明地图。亚里士多德在柏拉图过世之后写出《物理学》和《物理学之后》(即“形而上学”),彻底批倒了柏拉图的理念论,开创了2300多年以来西方“物理主义”的一统天下。《评析》说:“除了少数基督教哲学家外,当前的西方哲学家大多数是唯物生义者。很多哲学家虽然没有明确声称自己是唯物主义者,但也没有提出或支持任何唯心主义论题。”而且兴起了当代的“新唯物主义”。“英美分析哲学中的唯物主义,更加明显也更加明确。科学实在论是科学哲学中的唯物主义。当代英美哲学家大多数尊重科学,相信科学,重视科学发现。在本体论上,他们反对笛卡儿主义的心物二元论。[2]”

李宗荣在美国密苏里大学哲学系亲眼所见,那里的资产阶级哲学家大都拥护共产党领导的无产阶级专政国家的官方哲学,“唯物主义”。李宗荣在加拿大麦吉尔大学哲学系的博士后导师,Mario A. Bunge教授是半个多世纪之前的“理论物理学博士”,他直接说,拥护辩证唯物主义,要将它发展为“系统唯物主义”。有的中国学者将坚持唯物主义的“学术立场”同“政治立场”和“意识形态立场”等同起来;他们时刻警惕着,准备反击“形形色色的唯心主义”;这实在是一种“草木皆兵”,不必要的。唯物主义并不是中国哲学的特色。但是,有些中国学者不仅拥护“一元论”和“唯物主义”,而且对于“信息主义”、“信息哲学”、“信息科学”等,都要进行唯物主义一元论的解说。

李宗荣在中国计算机与信息工程学院讲授的课程主要是《计算机导论》、《软件工程》、《人工智能》和《计算机英语》。在美国密苏里大学李宗荣参加了一个美国国家项目,开发密苏里附近几个州立医院的医生行医职效评估的软件。李宗荣天然地认为,软件比硬件更有价值,一个人的专业知识比他那百十来斤血肉之躯更加值钱。从计算机硬件和程序设计的科学体验出发,上升到二元论的“信息价值论”,二元论的“信息认识论”,再到二元论的“信息本体论”;在明确了“信息”的哲学本体论承诺之后,以2300年来亚里士多德“范畴论”证明“物质实在论”为模板,李宗荣用“属性论”证明了“信息实在论”;有了信息实在论的基本假设和逻辑前提,关于信息的概念、原理和方法就顺理成章了。这样,李宗荣探索信息科学的心路历程就是:从建立“信息科学”的目标出发→到寻求“信息哲学”的基础研究→最后返回到“信息科学”知识体系的建立。

在国内,有的专家从哲学本体论“一元论”的立场,解释“信息主义”。他说:维纳讲,世界有三个基本的构成要素,物质、能量、信息;当然有三个“一元论”,即“唯物质主义”、“唯能量主义”和“唯信息主义”。他的“唯信息主义”,就是一元论的“信息主义”[3]。但是,我们主张的“信息主义”是二元论的。它首先承认世界是物质的,赞扬物质科学的正确、合理、功勋卓著;然后说,世界又是信息的,信息不守恒等规律需要信息科学解释;人文社会科学需要信息科学的方法支持。我们主张的二元论信息主义批评“物理主义”(还原论的和非还原论的),反对将物理学的立场、观点和方法,推广到“理工科”之外的人文社会科学学科。

二、什么是基于二元论信息主义的信息哲学与信息科学?

我们认为,真正开始“信息哲学”研究的第一人,是维纳。他第一个把“信息”这个概念,同“物质”和“能量”分割开来,成为一个独立的“范畴”,作为支持“物质世界”之外的“信息世界”的第一块“奠基石”。维纳在《控制论》第五章“计算机和神经系统”的最后一段的文字如下:

最后要指出的一点是,一个巨大的计算机,无论是机械装置形式的,或电装置形式的,或是大脑本身,都要浪费掉大量功率,所有这些功率都被废弃掉了,并且都逸散为热。从大脑中流出的血液,要比进入大脑的血液温度高几分之几度。没有任何一种计算机的能量消耗接近于大脑这样经济的程度了。在Eniac或Edvac这类巨大的计算机中,真空管灯丝消耗的能量是以千瓦计的。如果没有适当的通风和冷却设备,计算机就要出现一种和机械上发热相当的状态,直到计算机的参数由于热度而发生根本的改变,以至停止运转。但是,每个机器操作的能量消耗还是小得几乎可以不计,甚至不能成为机器运转的有效度量。机械大脑不能像初期唯物论者所主张的“如同肝脏分泌胆汁”那样分泌出思想来。信息就是信息,不是物质也不是能量。不承认这一点的唯物论,在今天就不能存在下去[4]。

显然,1948年,维纳是站在唯物论的学术立场上说话的。他指出初期唯物论者的错误:认为计算机“分泌思想”“如同肝脏分泌胆汁”;他警告,不承认信息不是物质、不是能量的唯物论者,不能存在了。可惜,到了21世纪20年代,我们的有些“信息哲学家”,居然认定“信息”仅仅是“物质”的“反映”,信息是“虚在”、“不实在”,是“间接的存在”;这,在维纳理论的基础上,实际上后退到了“初期唯物论者”以下的水平。然后,却居然宣称:他的理论“实现了哲学的信息转向”,“导致了哲学的根本性变革,或称‘全新的哲学革命’。”

在维纳提出的宇宙构成要素“三元论”(即“物质、能量、信息”)之上,李宗荣提出:“物理学的能量”不能推动信息的演变,需要一个新的概念“信息学的能量”,它们可以被分别称之为“物质能”和“信息能”。这样,维纳的宇宙要素“三元论”,就提升为“物质,物质能;信息,信息能”的“四元论”。但是,这样理论性、哲理性的表述,不便于公众的理解和接受,可以继续用“能量”表示“物理学的能量”,而用“智能”表述“信息学的能量”。这样,宇宙构成要素“四元论”的表述,就简化为“物质,能量;信息,智能”。这样,“物质和能量”与“信息和智能”就形成“对称”,符合物质与信息两个世界各自具有“封闭的因果链条”的现象。所以说,维纳的宇宙要素“三元论”包含一种“对称性的破缺”。因为他仅仅给“信息”一把“交椅”,但是没有达到与“物质”平起平坐的地位,而是成为“老三”;于是有专家说,物质的特征是“能量”和“信息”。李宗荣认为,必须超越维纳的宇宙要素“三元论”,承认“智能”作为一种重要的“宇宙要素”而存在,然后人工智能哲学家、信息哲学家才可以找到“智能”的本体论地位。

如上所述,有两种“信息哲学”:一种以“物理主义”(唯物主义)为理论立场和预设前提;另一种以二元论的“信息主义”为理论立场和预设前提。物理学的方法论范式是:“测量-数据-公式”;目标是:描述物质运行的轨迹或规律。比如,自由落体运动公式,H=g*t*t/2。但是,信息学的方法论范式是:逻辑-算法-程序。比如,为计算机设计软件,为Android手机设计若干APP,等等。

如下,依次解释信息科学的方法论。

信息学的首要问题是:做什么以及做不做的选择,是一个YES/NO问题的回答。“开始”吗,“结束”吗?我继续“活着”,还是“不活”了。面临失败,选择“自杀”,还是递交“投降书”?其背后支撑的“理念”分别是:“宁为玉碎不为瓦全”;或者“好死不如赖活着”,美国欢迎临阵投降的将军和士兵。这就是“理念”的力量。有人不相信“理念”的存在和作用,那么请问:既然您迟早都会死去,您继续活着干什么?其实死起来,非常简便的:乘上电梯,到20几楼,轻身一跃,立马搞定。您为什么不去死?当然,您总有十分光鲜的理由:“为革命而活着”,“身体是革命的本钱”,等等。这些“理由”,是什么东西?你到大自然中去,找到一个“为革命而活着”的“物质”,给我看看!“唯物主义者”连这样简单的问题都搞不定;它无论怎样“辩证”,都无济于事。人类全体,需要二元论的“信息主义”;人类思想界,需要二元论的信息哲学与信息科学!

信息学的第二个问题是:关于如何“做”的战略与策略性的设计。在具体动作之前,有“算法设计”的问题。比如想要做成一件事,是你自己努力,还是去找朋友,拉关系?人们说,某人很会“算计”,他心中就有“算法”。在理论上,有两种“算法”:“数值算法”和“逻辑算法”。在二进制的数值运算中:1+1=10,“逢二进一”。但是,在0/1的逻辑运算中:1+1=1,不进位的。如果用计算机解题,比如“求解一元二次方程的根”,则要用“流程图”等描述工具,设计“算法”,然后编制计算机语言程序,再运行、调试、测试。

信息学的第三个问题是:关于程序的编制,具体行动方案的实施。“一着不慎满盘皆输”,就是说“过程”很重要。这里不予展开了。

我们以为,有两种“信息科学”:一种以香农的“数学理论”为标准方法,主张信息科学的范式就是物理学的范式:测量+数据+公式;另一种主张信息科学的范式不同于自然科学的范式,主张:逻辑+算法+程序。而且,目前的“信息科学”研究,基本上是“信息科学家”们的自说自话、自娱自乐;它被一个“只有信息技术,没有信息科学”的命题所难倒。在世时的苗东升教授曾经说过,除了香农信息论贯彻数学方法,是科学,其他的信息学科很难说成是科学。所以,有专家将香农的“信息论”推广,得出“广义信息论”,然后将其称之为“信息科学”,出版《信息科学原理》。这是表面“现象”,其“实质”是《通信科学原理》。

三、指导自然科学与信息科学研究的斯大林哲学,不是马克思哲学

如上所述,人类思想界被亚里士多德的“物质一元论”垄断2300年了。在中国,由于斯大林哲学的影响,自然科学研究和信息科学研究,都被所谓的“马克思主义哲学”带偏了路线;因为斯大林哲学的辨证唯物主义并不是马克思本人的哲学。

“十月革命一声炮响,给中国送来了马克思主义。”中国第一个高高举起马克思主义旗帜的人是李大钊。在陈独秀创办的《新青年》,“马克思研究号”第6卷第5号(1919年5月)上,发表李大钊《我的马克思主义观》。李大钊认为,支持马克思政治经济学和科学社会主义理论的是他的“唯物史观”(或称“历史唯物主义”)。在李大钊的论文中,既没有“辩证唯物主义”的影子,也没有“马克思哲学 = 辩证唯物主义 + 历史唯物主义”的“两分法”。

李大钊说:“唯物史观,也不是由马氏创的。自孔道西(Condorect)依着器械论的典型,想把历史作成一科学,而期发见出一普遍的力,把那变幻无极的历史现象,一以贯之,以经开了唯物史观的端绪。…至于马氏用他特有的理论,把从前历史的唯物论者不能解释的地方,与以创见的说明,遂以造成马氏特有的唯物史观,而于从前的唯物史观有伟大的功绩。”今当更进而述马氏独特的唯物史观。李大钊在引用马克思的《哲学的贫困》、《共产党宣言》、《经济学批评》序文等之后说:“我们可以略窥马克思唯物史观的要领了。现在更把这个要领简单写出,以期易于了解。”“马克思的唯物史观有二要点:其一是关于人类文化的经验的说明;其二即社会组织进化论。…以上是马克思独特的唯物史观。[5]”

1920年11月7日,上海共产党早期组创办了中国共产党第一个党刊——《共产党》月刊。凭借丰富的马列主义理论功底和编辑经验,李达成为《共产党》月刊主编。在1921年,中共“一大”选出的三个中央委员中分担书记、组织和宣传职责,其中由李达负责宣传工作。李达的一本代表性哲学著作是《唯物辩证法大纲》。“唯物辩证法”是一个组合词,核心词是“辩证法”,“唯物的”是限定词。如果不加限定,可以有“非唯物的辩证法”。世界一分为二,物质与精神,或者物质与信息。所以有恩格斯的“自然辩证法”。黑格尔的“观念辩证法”,一种“信息辩证法”。术语“辩证唯物论”不妥,但是“唯物辩证法”是合理的。

在马工程教材《马克思主义哲学史》(第一版) 第八章 “苏联、东欧各国的马克思主义哲学研究和探索”的第一节第295页称,1938年,斯大林主持编写《联共(布)党史简明教程》,“亲自撰写了”该书的第四章第二节“论辩证唯物主义和历史唯物主义”,“集中体现了斯大林的哲学思想”[6]。由于斯大林在当时国际共产主义运动中的地位和作用,斯大林的哲学思想立即成为共产党领导的无产阶级专政国家的“官方哲学”,并且为西方哲学界所接受。但是,马克思、恩格斯全集中没有一个地方显示,马克思认为他自己的哲学是“辩证唯物主义”。造出“辩证唯物主义”术语的是德国工人哲学家J.狄慈根。在1956年2月,赫鲁晓夫上台后召开苏共第二十次代表大会,在会议期间作了反斯大林的秘密报告。斯大林哲学思想的典型表达“辩证唯物主义”,在它诞生18年之后,就连同斯大林的政治、经济、文化路线一道,被结束了。戈尔巴乔夫的哲学家弗罗洛夫,普京的哲学家杜金,都拒绝斯大林哲学。

在中国,1959年7月,翻译出版苏联科学院哲学研究所的《马克思主义哲学原理》;1961年11月,艾思奇受党中央书记处委托,主编出版了《辩证唯物主义 历史唯物主义》,作为普通高校和党校、干校的哲学教材。我们认为,在苏联仅存18年的斯大林“辩证唯物主义”,在中国哲学界中,已经被一以贯之地追随和坚持80年多年了;这是不必要的、错误的、有害的!李宗荣是“马克思主义哲学”专业的博士,专门编辑了一本文集,包含国内10多位专家的论文和著作,共同指出:“马克思哲学”不是“辩证唯物主义”。在2009年,李宗荣与田爱景合作,发表论文《辩证唯物主义不是马克思哲学——试论社会信息科学的哲学基础》。

李宗荣认为,把英语词“Materialism”翻译成“唯物主义”,本身就是不恰当的。因为有一个成对出现的英文词“Immaterial”,在柏拉图“理念论”的二元论表述中:“Material Being”和“Immaterial Being”;应当翻译为“物质的存在”和“非物质的存在”。人家明明是属于“二元论”家族,却因为错误翻译进入了“一元论”家族。所以,“Materialism”应当译为“物质主义”,它与“非物质主义”(Immaterialism)相对偶。由于我们定义“信息是非物质的存在”,那么“非物质主义”,就不与“唯心主义”对偶,而是二元论“信息主义”的“同义词”。柏拉图二元论就是将世界一分为二:物质+信息;“物质主义”与“信息主义”并存。因为,我们主张的“信息主义”,首先是承认“物质主义”的。所以,在下面的叙述中,我们改称为“物质主义”。

显然,柏拉图不是“一元论者”,而是“二元论者”,他主张“物质和非物质”的“两种存在”,但是斯大林却硬要说柏拉图是“唯心主义者”,其理由是,柏拉图认为:永恒存在的“理念”比变动不居的“物质”更加实在,更有价值。在1921-2021间的100年内,中国共产党不变的“理念”、“初心”和追求,是党领导全国人民艰苦奋斗的动力的源泉。难道不是比中国土地上的物质存在,更加实在,更有价值吗?首先,把柏拉图定义成“唯心主义”,然后说:“从古到今,整个哲学史就是唯物主义和唯心主义斗争的历史。…唯心主义和唯物主义按实质来说,是两个斗争着的党派。它们的斗争归根到底表现着相互敌对的阶级的意向和思想体系。”(P10)[7] 这显然是“斯大林哲学”的学术武断与专横。李宗荣认为,“学术”≠“政治”。一个学者的“学术立场”≠他的“政治立场”。当代西方哲学家绝大多数是“物质主义者”,但是我们不能因此就说,无产阶级已经在全球哲学界获得胜利。可惜,在“信息哲学”的研究中,有的专家站在“物质主义”的立场,批评“物理主义”。他们不知道:“物理主义,在该术语最广泛的意义上,是应用于心灵本质问题的物质主义。”(Physicalism, in the widest sense of the term, materialism applied to the question of the nature of mind. p.617.)[8]所谓“大水冲了龙王庙,一家人不认一家人”,就是这个意思。研究者看到政治立场的重要性,忘记了学术立场的正确性。李宗荣认为,做学问,是追求真理、服从真理;有时真理掌握在少数人(甚至一个人)手中。搞政治,则必须有“少数服从多数”,“下级服从上级”的原则。

国家领导人明确地指出,历史表明,社会大变革的时代,一定是哲学社会科学大发展的时代。这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。我们不能辜负了这个时代。一切有理想、有抱负的哲学社会科学工作者都应该立时代之潮头、通古今之变化、发思想之先声,积极为党和人民述学立论、建言献策,担负起历史赋予的光荣使命[9]。我们认为,只有首先明白了“马克思哲学”是什么,才能发展“马克思主义哲学”,然后才能用马克思哲学指导信息哲学的研究,建立贯彻二元论信息主义时代精神的信息科学。

四、李宗荣团队两个十年研究成果的概括

迄今为止,中国的信息科学研究主要发生在北京和武汉两个城市。为了便于表达,我们分别称之为“北方团队”和“南方团队”。北京邮电大学钟义信老师把“广义信息论”又叫做“信息科学”,他的《信息科学原理》本质上是《广义信息论原理》。在理论上,他实际上没有研究过“信息科学”。在北京大学,以马蔼乃为代表的“信息科学交叉研究”团队,真正研究了信息科学。2005年,在北京师范大学召开的信息科学交叉研讨会,并没有钟义信的参加,主要是这个团队研究成果的汇集和总结。

概括地说,李宗荣及其团队,以解决国内外“只有信息技术,没有信息科学”的局面为导向,为着建立信息科学概念、原理、方法论的体系而努力探索,寻求创新。从1994年李宗荣下定决心,要证明“信息”的价值论、认识论、本体论的正确性,为回应信息的本体论承诺而积极工作,推出“信息实在论”,建立信息科学的概念、原理和方法论体系。

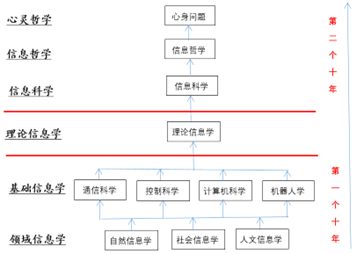

李宗荣及其团队的研究成果所涉及的主要领域,如下图1所示。其中,第一个十年(2002-2012),从李宗荣考入华中科技大学攻读理学博士学位开始,主要涉及信息科学的基础建设,包括三个层次:(1)领域信息学(自然、社会、人文信息学)、(2)基础信息学(通信、控制、计算、机器人)、(3)理论信息学。第二个十年(2012-2022),从李宗荣进入武汉大学发展与教育心理学硕士班开始,到2023年参加北京国际信息研究峰会,主要涉及理论信息学的完善及升华,主要包含三个层次:(4)信息科学(体系结构),(5)信息哲学(价值、认识、本体论),(6)心灵哲学(心身问题)。这样,理论信息学既是第一个十年研究的成果,又是第二个十年研究的基础。

图1 李宗荣研究团队所涉及的研究领域及其逻辑联系

五、参考文献

[1] 鲁晨光. 李宗荣与钟义信信息科学思想比较------ChatGPT, 2025-8-25 07:37;

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2056&do=blog&id=1498967

[2] 朱志方,欧阳谦,张旭. 结语 当代西方哲学的发展趋势. 见:编写组. 当代西方哲学思潮评析. 北京:高等教育出版社,2020,第385-399页.

[3] 肖峰. 信息主义:从社会观都世界观. 北京:中国社会科学出版社,2010年;第9-13页.

[4] 维纳. 控制论------或关于在动物和机器中控制和通讯的科学. 郝季仁译. 北京:科学出版社,1995年;第133页.

[5] 李大钊. 我的马克思主义观. 见:陈独秀. 新青年,“马克思研究号”,第6卷第5号,1919年5月。

[6] 马克思主义哲学史编写组. 马克思主义哲学史. 北京:高等教育出版社,人民出版社,2012年;第295页.

[7] 苏联科学院哲学研究所. 马克思主义哲学原理. 中国人民大学出版社编译室译,中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局校. 北京:人民出版社,1959年;第10页.

[8] Robert Audi, etc. The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge University Press, First published 1995; Reprinted 1996 in the US; P.617.

[9] 习近平. 中国特色哲学社科科学应体现“六性”. 新华网,2016年05月19日.