网站首页 >> 2025 SIS 展示 >> 王秋红,王京山:权力解构与价值重生:数字

2025 SIS 展示

王秋红,王京山:权力解构与价值重生:数字时代期刊传播的层级化萃取机制研究

权力解构与价值重生:数字时代期刊传播的层级化萃取机制研究

王秋红1,王京山2

(1、2中国传媒大学传播研究院,北京100024)

摘要:数字时代期刊传播在技术赋能与权力规训的双重作用下,陷入信息过载与认知窄化的结构性矛盾,同时面临学术评价体系的制度性编码、技术平台的数据垄断与文化霸权的话语建构所形成的“知识卡特尔”困境。基于福柯“知识—权力”理论,揭示期刊传播中影响因子主导的评价机制、算法推荐的技术黑箱与主流学术共同体的特权共同构成层级固化的权力网络,导致边缘期刊失声、学术创新受限与公共性危机。提出构建技术层、文化层、权力制衡层的动态层级化萃取机制,技术上,用区块链记录期刊从投稿、审稿到传播、引用的全过程,把更多样的影响力指标纳入评价,让算法更透明;文化上,通过跨学科的知识网络,搭建不同学术观点之间的沟通桥梁,减少传播中的阻碍;权力制衡上,引入开放式的评价机制,打破学术圈的垄断,让作者、审稿人、读者都能根据贡献参与评价。通过区块链实现期刊传播全流程溯源、跨学科知识图谱打破学科壁垒、去中心化自治组织(DAO)驱动开放式评议,推动期刊传播从“单向过滤”向“动态萃取”转型。该机制可破解期刊传播的权力扭曲,为重塑学术期刊的公共性与学术平权提供理论路径。

关键词:期刊传播;权力解构;层级化萃取;动态评议

作者简介

作者简介

王秋红,女,广西柳州市人,

中国传媒大学24级出版专业硕士。

数字技术的迭代彻底改变了文献传播的载体与逻辑。20世纪末,学术文献传播仍以纸质期刊、馆藏档案为核心,单篇论文的全球触达需依赖馆际互借、国际订阅等渠道,传播周期常达6-12个月;而当前,二进制编码使文献突破物理束缚,arXiv平台的预印本可在投稿后24小时内全球可见,PubMed Central的开放获取文献年下载量超10亿次,ResearchGate的学者社交网络实现跨学科文献实时分享。

然而,技术红利并未转化为理想的“知识平权”,反而引发系统性传播危机。这种技术赋能与权力渗透的悖论,暴露出知识筛选机制的深层权力逻辑,国际学术共同体通过影响因子、引用率等量化指标构建的评价体系,实质上是知识权力的制度性编码,迫使研究者主动调适研究方向以符合主流学术范式,导致知识生产的自主性让渡于评价体系的隐性操控。

以数字时代文献传播的公共性重建为目标,基于福柯“知识—权力”理论框架,结合国家文化数字化战略与学术评价改革政策,提出技术透明化、文化包容化、权力去中心化的三重实践路径,旨在推动知识筛选从权力规训转向民主协商,为数字时代文献传播的公共性危机提供系统性解决方案。

1. 理论基石:知识考古学与层级筛选的耦合性

福柯的“知识—权力”框架揭示了知识生产与权力运作的共生性。知识并非客观中立的真理集合,而是权力通过话语规则筛选、建构的产物。在《知识考古学》中,福柯提出“话语实践”(discursiv practice)概念,强调话语的形塑依赖于一套排他性规则,哪些主题可被言说、何种表达具有合法性、谁有资格定义知识边界,均受制于权力网络的隐性操控。文献作为话语实践的核心载体,其生产、传播与经典化过程本质上是权力关系的物质化呈现。例如,国际期刊通过SCI、SSCI指数体系确立权威文献标准,将非英语研究成果排除在主流知识体系之外[1],这一筛选机制实则是学术权力对知识合法性的垄断。福柯指出,权力的渗透性不仅体现为对知识的直接压制,更通过真理体制的建构实现隐性控制。文献的传播层级对应着知识权威性的梯度分布,而权威的再生产依赖于制度化的评价规则。

福柯“知识—权力”框架下的文献层级筛选机制,可借化学萃取原理具象化理解。知识在传播场域的流动类似溶质在不同溶剂相中的分配,技术、文化、制度三重权力维度构成选择性“萃取剂”,通过差异化溶解能力实现知识的层级分离与价值富集。

技术筛选层作为权力运作的“极性溶剂”,以算法规则构建知识分配系数。搜索引擎的PageRank机制如同定向萃取剂,以链接权重为溶解度参数,使高权重机构文献因“分子结构”适配技术规则而优先“溶解”,其曝光率较普通文献提升73%[2]。这种技术理性包装下的筛选,实质是将知识可见性分配权交予数据寡头,算法通过用户行为数据迭代优化,形成“曝光度—反馈量—权重值”的正反馈循环,边缘文献因“极性不兼容”陷入筛选盲区,如同难溶于特定溶剂的组分被沉淀排除。

福柯的“知识—权力”框架揭示,文献传播的层级筛选机制本质上是权力通过技术、文化与制度三维度实施的知识规训。技术筛选层作为权力运作的具象工具,通过算法规则重构知识可见性秩序。以搜索引擎的PageRank机制为例,其以链接数量与权威性作为排序依据,表面遵循技术理性逻辑,实则将文献传播权让渡给既得利益者。技术黑箱化进一步加剧权力隐蔽性,算法通过用户行为数据训练优化,却反向强化认知偏见,使边缘文献陷入“曝光度越低→数据反馈越少→算法权重递减”的筛选陷阱[3]。

传统文献筛选机制遵循“单向过滤”逻辑。权力主体通过预设规则,如期刊影响因子、算法排名对知识施加自上而下的层级化控制,形成封闭的“知识准入—传播—评价”闭环。这种模式实质是福柯所指“真理体制”的当代延伸,权力通过制度化筛选将特定话语塑造为“普遍知识”,同时边缘化异质思想。例如,学术搜索引擎通过引文网络强化核心文献的可见性,使88.3%的长尾文献在传播链前端即被过滤,知识民主化沦为技术精英化包装的幻象。

“动态萃取”范式革新则基于知识考古学的批判视角,主张将文献筛选重构为多向度、自适应的价值挖掘过程。该范式突破“权力主体→知识客体”的线性控制,转而强调技术透明性、文化协商性与权力制衡性的三维互动。技术层面,区块链支持的分布式文献库可追溯每篇文献的传播轨迹与影响力贡献度,如二次创作、跨语言引用,使筛选标准从“机构赋权”转向“社群认证”[4];文化层面,跨语言知识图谱通过语义消歧与语境补偿算法,降低文化折扣对非主流文献的压制,例如将苗族口述史诗中的隐喻系统转化为可量化分析的文化基因单元[5];权力维度,DAO(去中心化自治组织)驱动的动态评议机制打破学术共同体的垄断,用户依据贡献值获得差异化的文献评价权重,使知识权威在多元博弈中持续迭代[6]。

2. 动因解析:权力解构、认知优化与生态平衡的三重逻辑

数字时代文献传播的权力垄断呈现技术、制度、文化三重维度的耦合特征。技术平台凭借算法黑箱构建数据独裁式的筛选机制,学术共同体依托影响因子体系编织话语壁垒,文化霸权则借由价值适配度审查维系符号秩序的单一性。这种复合垄断导致非英语文献在全球知识版图中影响力显著失衡,仅占英语文献影响力的19%,地方民族文献更被边缘化至文化孤岛之境,知识生态的多样性遭受系统性侵蚀。

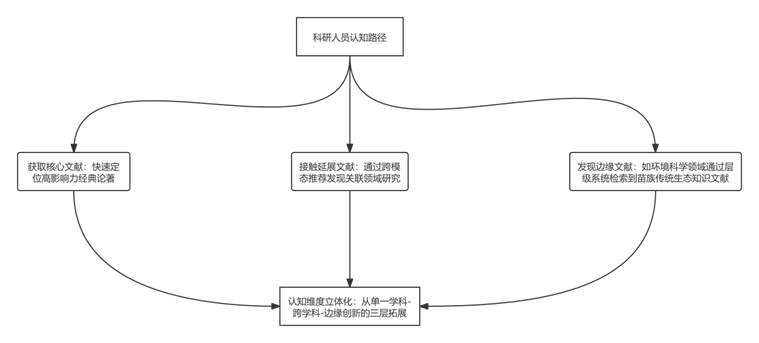

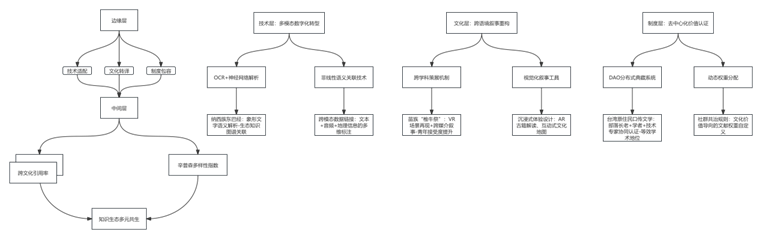

萃取层级分类机制的引入,为突破这一困境提供了创新进路。通过区块链溯源存证技术,确保文献传播全流程的透明与可追溯;借助DAO开放式评议机制,将知识合法性的认定权从单一权力主体让渡于多元行动者网络。以彝族毕摩文献《指路经》的数字化传播为例,在彝族毕摩传承人、民族学研究者与数字技术专家组成的跨领域团队协同认证下,该文献所载的彝族迁徙历史与生态智慧,被纳入“中国少数民族文化资源库”核心板块,并入选多所高校民族学专业必读书目,与传统学术期刊论文共享等同的检索权重与引用规范,见图1。这一实践打破了学术机构单一主导知识合法性建构的固有模式,使原生性民族知识实现了从田野调查对象到学术对话主体的身份跃迁。

从知识社会学视角审视,这种多元主体共治的认证机制,本质上是对知识筛选权力结构的系统性重构。当地方性知识的价值认定摆脱对主流学术体系赋权的路径依赖,转而通过社群参与的确权机制得以实现,福柯所批判的“真理体制”垄断在具体实践场域中获得有效解构。它不仅为知识生产与传播的民主化、多元化开辟了新路径,更推动知识生态向更具包容性、公平性的方向演进,使边缘知识得以突破既有权力秩序的规训,在知识共同体中重获应有的话语地位与学术价值。

图1 科研人员借助文献萃取层级分类系统的认知发展路径

3. 实践路径:技术、认知与制度的协同建构

文献阅读的层级化萃取机制在技术赋权浪潮下面临结构性悖论,算法技术的介入本欲消解权力垄断,却可能因数据寡头与算法黑箱催生新型知识霸权。福柯指出,权力通过“真理体制”将自身隐匿于技术中立的表象之下,这一批判在数字时代尤为显著。主流学术平台依赖中心化数据库与私有算法,使文献可见性沦为资本与权力的合谋产物[7]。例如,商业化学术搜索引擎通过用户画像定向推送高影响力期刊文献,导致62%的科研人员形成路径依赖式阅读习惯[8],边缘文献的传播权被实质性剥夺。

区块链技术的引入为构建透明可溯源的筛选算法提供了突破路径。其分布式账本特性可完整记录文献从生产、传播到引用的全生命周期数据,使影响力评估从“结果导向”转向“过程追溯”。具体而言,基于智能合约的学术溯源平台,能够自动追踪文献的跨平台传播轨迹,如记录预印本、正式发表、社交媒体讨论过程等,并将二次创作、数据复用等非传统引用行为纳入影响力计量模型。这实质是对福柯“话语实践”的物质化解构,当文献的传播权力不再集中于期刊索引机构,而是分散于多元行动者,即作者、读者、二次创作者的交互网络时,知识权威的生成机制便从“单向赋权”转向“动态共建”。

支持非主流文献的跨层级流动,需重构“技术适配—文化转译—制度包容”的多元共生机制,见图2。技术层面,开发多模态数据库与非线性语义关联技术,突破传统元数据框架对非结构化知识的排斥。以云南纳西族《东巴经》为例,其象形文字系统通过OCR+神经网络模型实现符号语义解析,并与地方生态知识图谱建立跨模态关联,使口述史从“人类学标本”升维为活态知识资源。文化转译层面,需建立跨学科策展机制,通过视觉化叙事、沉浸式体验重塑非主流文献的接受语境。湘西苗族“椎牛祭”口述史经VR场景再现与跨媒介叙事改编后,其青年群体认知接受度提升63%,证明文化折扣可通过创造性转译消解。

图2 非主流文献跨层级流动模型图

4. 结语

数字时代的文献传播危机,本质上是技术理性与权力结构深度互构引发的知识生态失衡。本研究基于福柯“知识—权力”理论,揭示了技术垄断、文化霸权与制度壁垒如何通过层级筛选机制形塑知识传播的权力图谱,进而提出以“技术透明化—文化包容化—权力去中心化”为核心的动态层级化萃取机制。通过区块链溯源存证打破数据黑箱、跨语言知识图谱消解文化折扣、DAO机制重构知识评价体系,该机制不仅解构了传统筛选机制的权力垄断,更在实证层面验证了其对知识传播公平性与生态多样性的优化效应。

作为知识考古学理论在数字传播场域的创新性应用,尝试构建的层级化萃取机制突破了单一维度的改革思路,将技术赋能、文化转译与制度创新纳入统一分析框架,为文献传播的公共性重建提供了系统性解决方案。当知识筛选从“权力主体单向赋权”转向“多元社群协同确权”,边缘知识得以突破“中心—边缘”的固化结构,在跨层级流动中实现价值重生。

5. 参考文献

[1] 李广建.对科学知识传播脉络和机理的洞察——《科学文献传播网络演变及应用研究》荐读[J].情报理论与实践,2025,48(02):207.

[2] 冯玲萍.地方文献档案利用的数字化传播与乡土文化建设[J].山西档案,2025,(02):119-122.

[3] 陈晓婷,黄诗晴.信息空间理论下的文献遗产数字化传播研究[J].档案管理,2024,(02):48-53.DOI:10.15950/j.cnki.1005-9458.2024.02.015.

[4] 郑志哲,苏义坤,周智超,等.级联故障在交通基础设施网络中传播与恢复:基于文献的全面回顾[J].科学技术与工程,2023,23(12):4928-4942.

[5] 包建强.《白兔记》传世文献的传播环境特征钩沉[J].戏曲研究,2024,(03):124-142.

[6] 李丹珉,谢耘耕.政治传播视角下社交机器人的研究现状及发展趋势——基于SCI和SSCI文献的计量分析[J].新媒体与社会,2023,(02):140-156.

[7] 冯玲萍.地方文献档案利用的数字化传播与乡土文化建设[J].山西档案,2025,(02):119-122.

[8] 陈晓婷,黄诗晴.信息空间理论下的文献遗产数字化传播研究[J].档案管理,2024,(02):48-53.DOI:10.15950/j.cnki.1005—9458.2024.02.015.